こんにちは、ユキです!

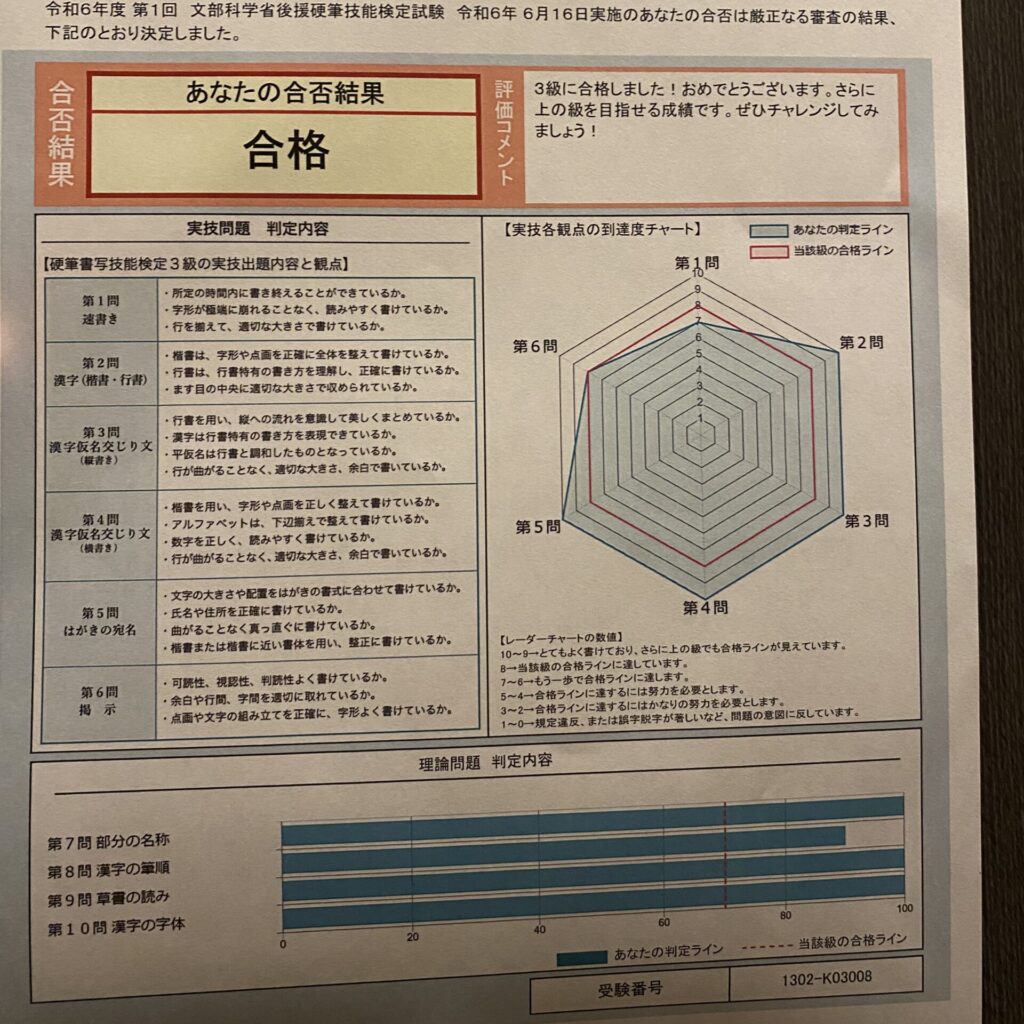

今回は、ご興味のある方も多いであろう書写技能検定3級について、レベル感や合格までにかかる時間、わたしが優秀賞をいただいた際に実践していた練習方法・愛用のテキスト、さらに今振り返って思うことなどなど、思いつく限りの内容を一気にご紹介していきます!

長いので適宜目次から飛んでくださいね〜

書写技能検定3級についておさらい!

書写技能検定3級について軽くおさらいしておきましょう。

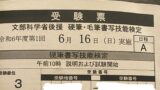

書写技能検定は日本で唯一の文部科学省後援の書写検定、つまり、日本で唯一国が認めた、お墨付きの検定ということです。

合格すると一部の大学・短期大学・専門学校・高校などでは入試での優遇や単位が認められるほか、公的性の高い資格として履歴書に記載することができるので筆耕等のアルバイトでのアピールポイントにもなります。

中でも3級は、硬筆部門の受験者の約半分が受験する一番人気の級。ペン字学習者にとって最初の登竜門的な存在です。

レベルとしては「中学生・高校生レベルの一般的な書写技術と知識」で、合格率約7割と、資格試験の中ではさほど難しい部類ではないとされていますが、それでも裏を返せば3割は落ちるということ。決して丸腰で臨んでいいものではありません。

出題内容と合格に必要な点数をみてみましょう↓

| 試験時間 | 70分 |

| 出題内容 | 実技問題(6問) 第1問:速書き(5分) 第2問:漢字 第3問:漢字仮名交じり文(縦書き行書) 第4問:漢字仮名交じり文(横書き楷書) 第5問:葉書の宛名書き 第6問:掲示文 |

| 理論問題 第7問:漢字の部分の名称 第8問:漢字の筆順 第9問:草書を読む 第10問:漢字の字体 | |

| 配点 | 1問100点満点 実技415/600以上 理論275/400以上 |

検定の問題は個人での公開は禁止されていますので、気になる方はこちらの公式のものをご参照ください。

合格に必要なレベルは?

ブログを読んでくださっている皆さまが一番気になっているのはここではないでしょうか。

理論はともかく実技は「415点以上で合格」と言われてもピンときませんよね。知りたいのは「どれぐらいの文字が書けていたら415点が取れるのか 」ということかと思います。

わたし自身、3級受験時に色々検索して「基本的な楷書と行書が書ければOK!」「行書はちょっと崩す程度でOK!」等の記載はたくさん見つけたのですが、基本ってどんな?ちょっと崩すって??と頭の中はハテナマークだらけでした。

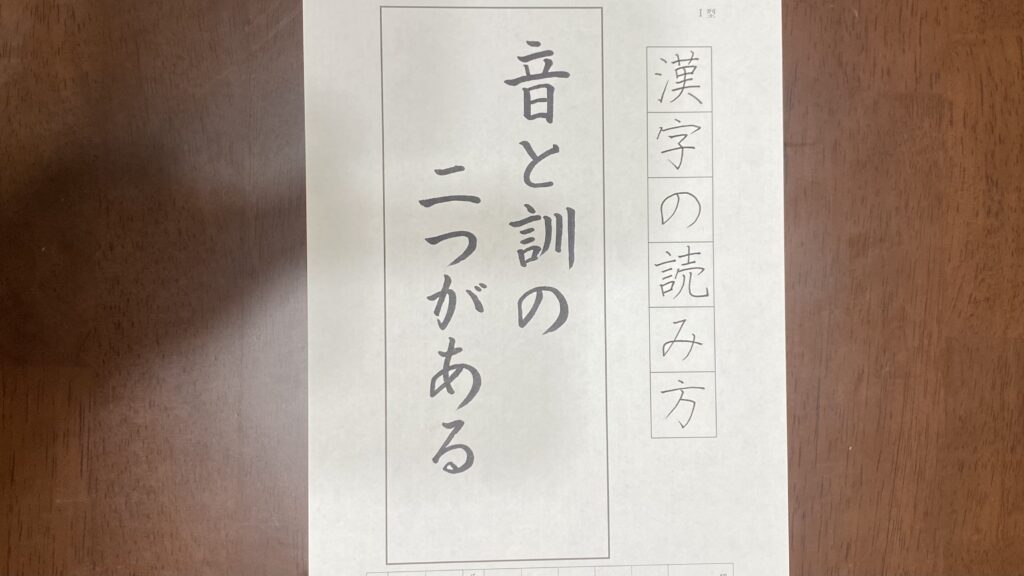

そんな方々のために、当記事では合格当時のわたしの作品を載せておきますので、点数のご参考までにどうぞ🤲

(検定問題は公開禁止ですので、桃花会の課題を載せておきます)

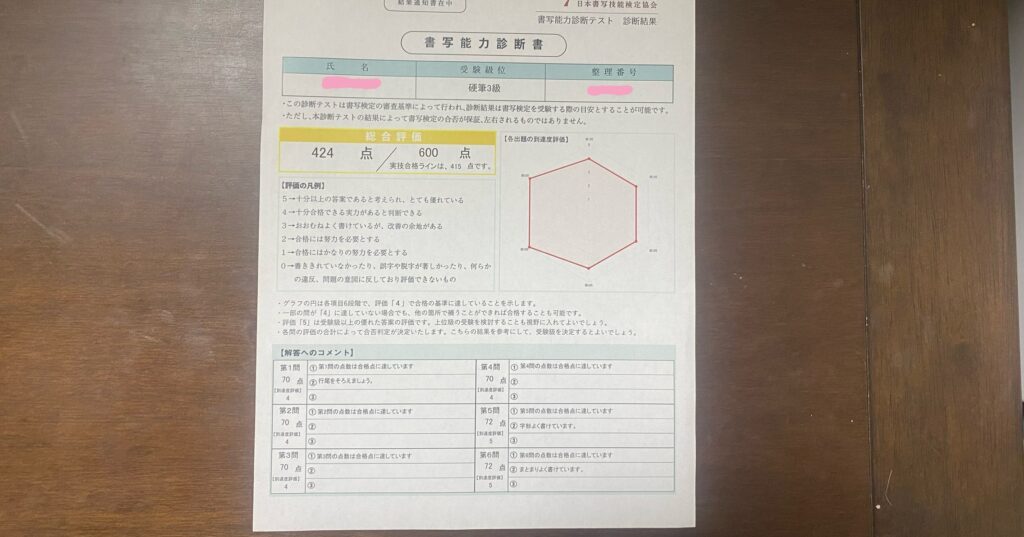

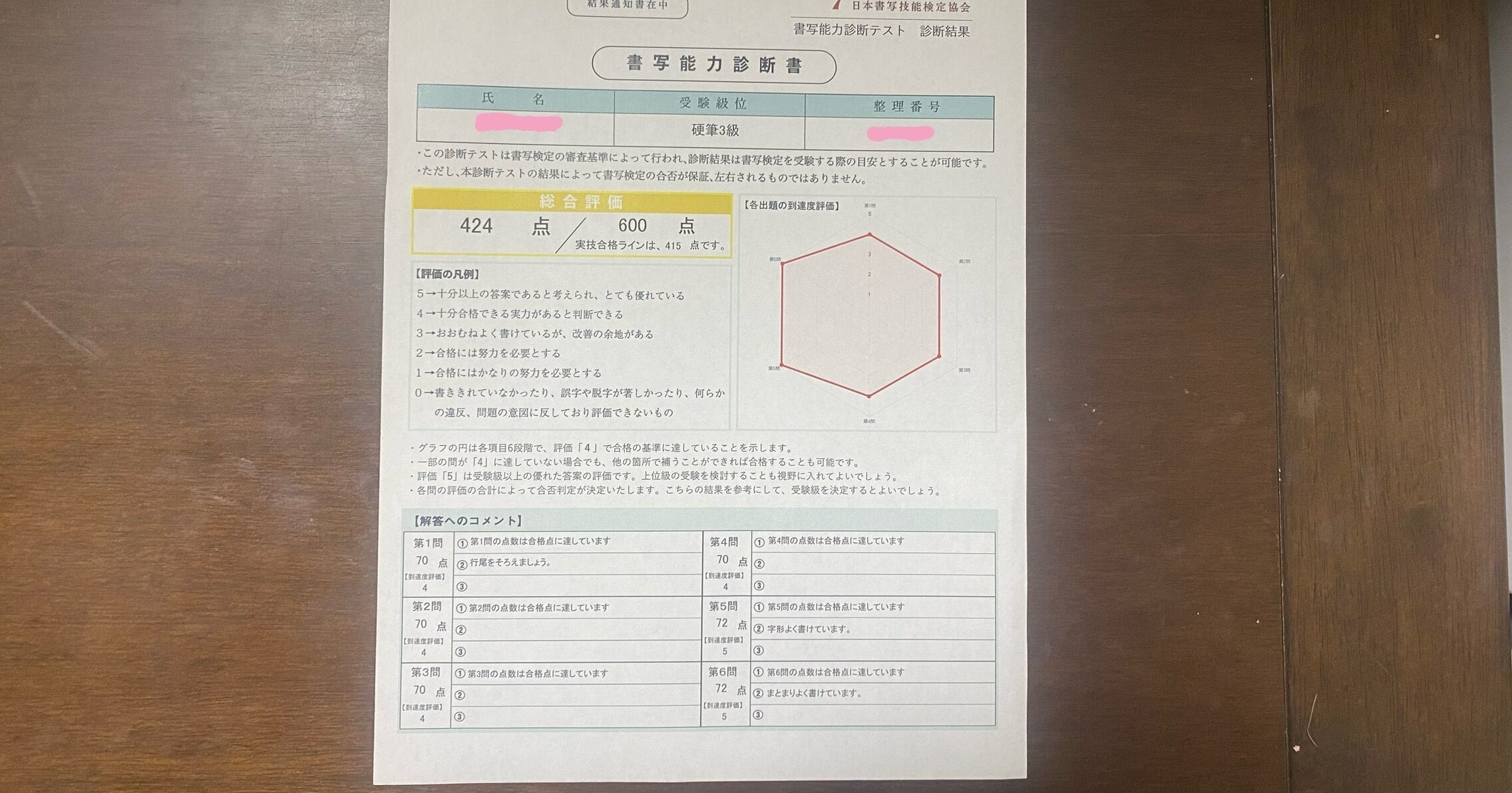

書写能力診断テスト受験時

こちらの診断テスト受験時の実力がこちら↓

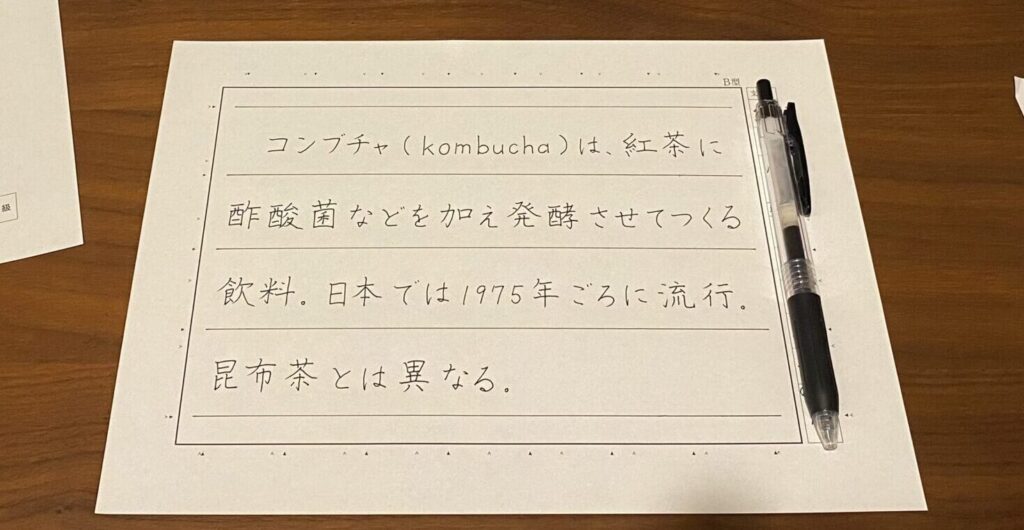

これは桃花会に入会した月(2024年5月)、まだ本格的にご指導を受け始める前の作品ですね。

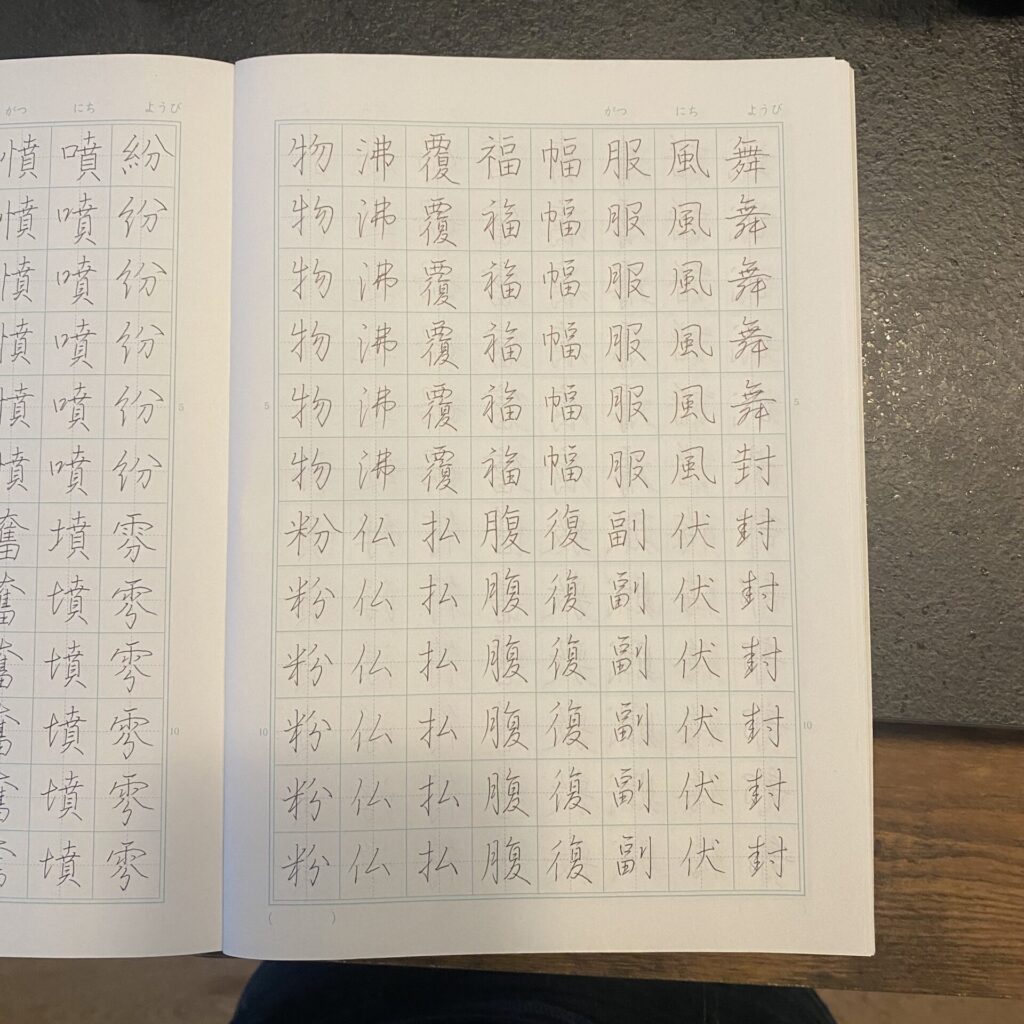

3級の受験者にとって一つの難所になってくるのが行書だと思うのですが、当時の桃花会の課題には行書のものがなかったので、2023年の秋〜年末にかけて独学でやっていた練習ノートも載せてみました。

写真を見ていただくと、「粉」と「雰」の「分」など書写体の行書が書かれていますが、テストや本番ではまだ使いこなせていません。

いとへん、ごんべん等、理論問題の第7問に出てくるレベルの部分については崩し方を覚えて、その他の部分は楷書をつづけ文字にしたレベルの行書で対応していました。

当時はまだギリギリテストが5段階評価だった頃(今は本番と同じ10段階評価ですね)で、これで424点だそう。なんとか合格ラインといったところでしょうか。

余談になりますが、成績表には詳しく記載されないものの合計点は600点満点ですので1問当たり100点の配点があり、実際には同じ評価5でも点数にはかなり幅があるんでしょうね。評価は5点満点中、全ての問で4点(8割)以上の得点率にも関わらず、実際の点数は8割の480点に遠く及んでいませんね(笑)

本番時

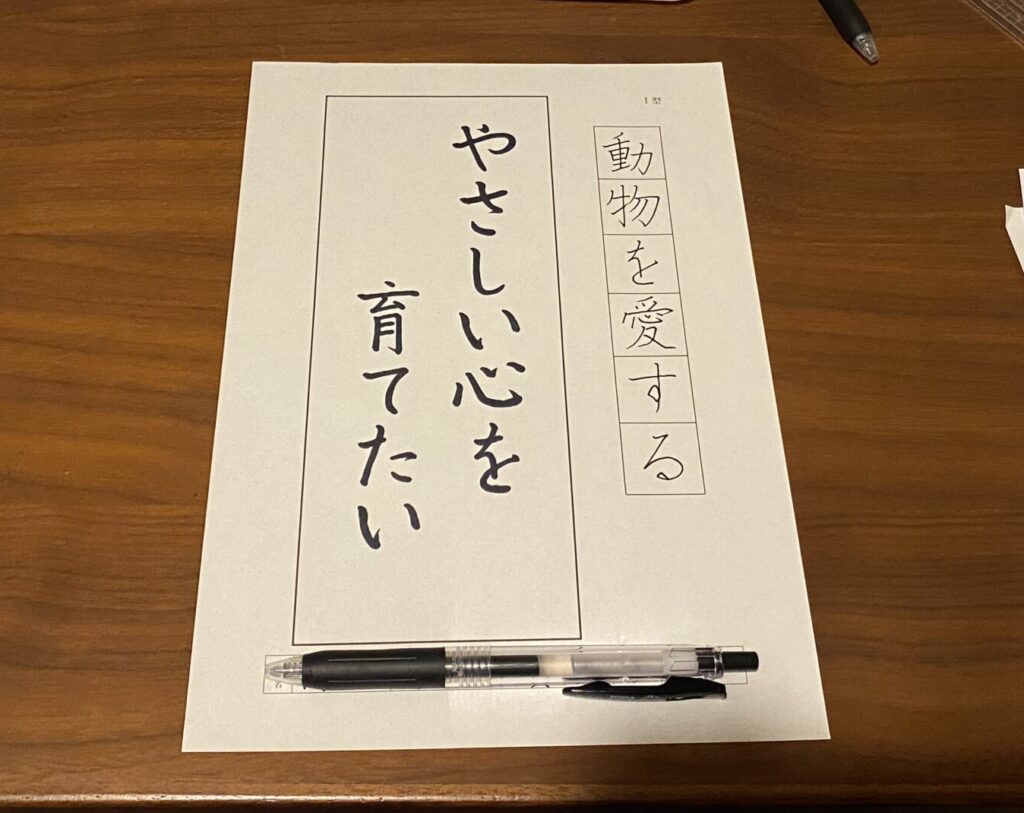

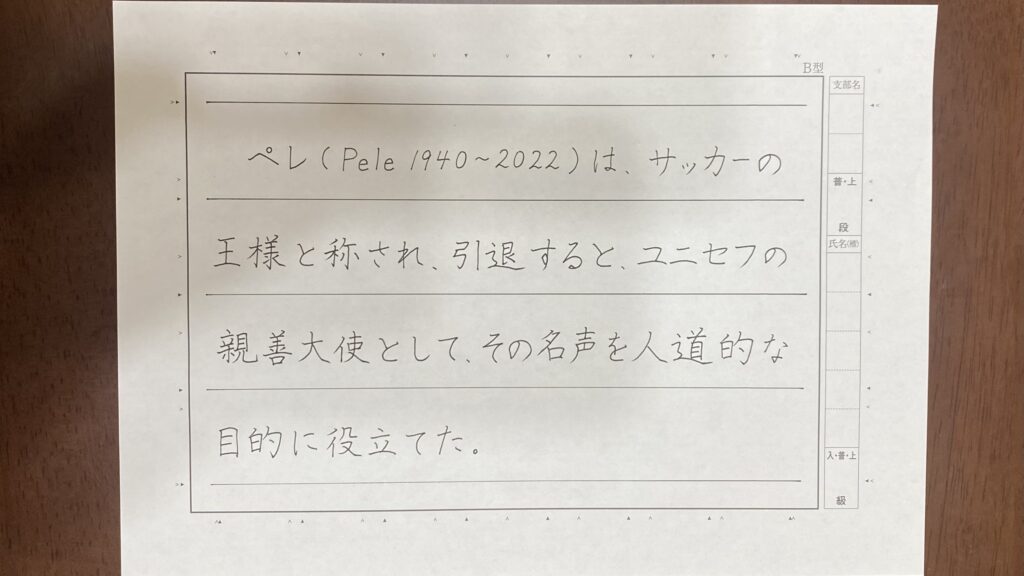

検定で優秀賞をいただいた頃の実力はこちら↓

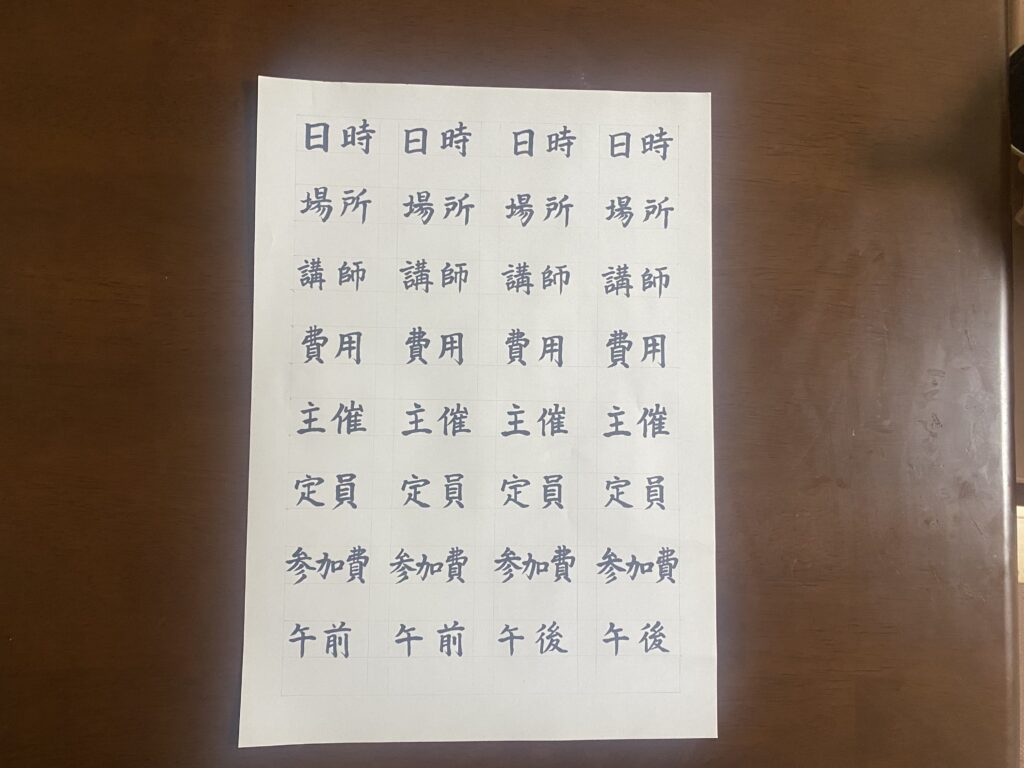

桃花会の課題プラス、第6問の練習が出てきたので載せてみました。

診断テストの約1ヶ月後、桃花会の先生のご指導を受け始めた頃ですね。

こうしてみると文字の形自体が格段に良くなったということはないようにも感じますが、先生についたことで

・診断テスト時にはできていなかった基本的なレイアウトなどが改善されたこと

・自分の癖を知り、本番で気をつけるべきポイントが把握できたこと

で点数アップに繋がったと思います。

書写技能検定3級合格までにかかる期間は?

お次は合格までに必要な練習期間について。

もちろん個人差はあるかと思いますが、わたしの実体験と他の方のSNS・ブログ等での体験談などを総合して考えると、

経験者(ある程度行書が書ける)→2ヶ月

初心者→半年

と考えています。

経験者は検定に特化した練習や理論問題の勉強に2ヶ月、初心者はそれプラス基礎的な楷書・行書の形をマスターするのに追加で4ヶ月、というイメージです。

ちなみにわたしは後者のパターン(ただし、子供の頃に硬筆経験があり楷書はある程度書ける)だったので準備期間として約5ヶ月を費やしました↓

2023年10月〜12月 市販のテキストで独学で練習、基礎的な楷書・行書の形に慣れる

2024年1月〜4月 私用でバタバタ、一時休止

2024年5月〜6月 桃花会に入会、過去問の添削を受ける

基礎に3ヶ月、検定特化の練習に2ヶ月ですね。(楷書も初心者の方はもう少しかかるかなということで、初心者は半年とさせていただきました)

基礎は独学、検定の練習は先生に師事しました。

おすすめの練習方法

わたしが実践していた練習方法をベースに、今振り返って考えるとこうした方が効率がよかったなという点を盛り込んだおすすめの練習方法をご紹介します!

基礎練習

まずは基礎練習。

基礎練習の目的は漢字・ひらがな・カタカナの楷書と行書を正しく書けるようになること。正しくとは、正しい書き順・正しい形(点画の接点でどちらが出るのか、どの画が一番長いのかなど)で書くということで、これができれば必然的に字の形も整ってきます。

ここで使っていた市販テキストはこちらの2冊。

これらのテキストがおすすめの理由と使い方はこちらの2記事で詳しくご紹介していますのでぜひ😊↓

おすすめ教材①は書き順の確認、②の美文字練習帳は書き方の基本ルールの理解に特に役立ちますね。

この頃は「1日5分でもいいので毎日練習」をマイルールにしていて、平均すると1日の練習時間は1時間程度の日が多かったです。

検定特化練習

ここは独学よりも先生、可能であれば検定の指導経験が豊富な先生にご指導していただくことをおすすめします。

理由としては

・自分の文字の癖は自分では気づきづらいので人に見てもらう方が効率がいい

ことに加え

・書写技能検定に特化した要注意ポイントを教えてもらえるから

です。

例えば、文字の大きさや行初・行末を揃える、などですね。これは公式テキストなどにも載っていることではありますが、やはり先生にご指導いただいた方が効率よくきめ細かく見てもらえます。

もう一歩踏み込んで考えると、3級のみの合格を目指しているなら独学でもいいと思うのですが、そこからさらに上級を目指していくのであればほとんどの方が遅かれ早かれどこかで先生が必要になってくるはずなので、特別な事情がない限りはここで先生について最初の関門となる3級を効率よく攻略してしまいましょう。

どうしても独学でという方におすすめのテキストはこちら↓

こちらは同シリーズのものを準2級・2級の受験時に使用していましたが本番でかなり近い問題が出ていたのでおすすめです。

わたしは桃花会入門コースの2課題に加え、検定の過去問の添削をしてもらっていました。(桃花会では検定過去問が1問500円で添削していただけます)

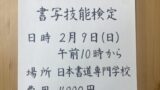

検定までの期間にご指導をいただいたのは5月号の2課題と、診断テスト、過去問3回分。

本番まで1ヶ月ちょっとと駆け込みもいいところでしたので、とにかく「指摘されたことは1回でものにするぞ」という気持ちで、毎日練習前に必ず添削してもらった自分の作品をしっかり見返すことをマイルールに、診断テストと過去問の復習を中心に、1日2時間ほど練習していました。

検定特化練習に関連して第6問のレイアウトはこちらの記事で詳しく解説しているのでよければどうぞ🤲

理論問題対策

ここは正直、時間が足りなくて特別な対策はほとんどしていません。

ですが、3級の内容は中高生レベルとされており、実際学生さんの受験者も多いです。そのため、特に理論問題は一般常識プラス過去問数回分をしっかりおさらいしておく程度でも合格点が取れる内容となっているように感じました。

心配な方は↑でご紹介したドリルでの勉強がおすすめ。

その他おすすめグッズ

使用していたペン

第1〜5 問→SARASAクリップ0.4

おすすめしている方も多いSARASAクリップですが、人気だけあって使いやすさやコスト、入手のしやすさも含めてバランスが良く使い勝手が良いです。太さもバリエーションも豊富ですがおすすめは0.4です。第2問は0.5でもいいかと思いますが、見た目が似ているので本番での筆記具間違いを防ぐために0.4での統一が無難。

問6→コピックciao100

線の強弱の表現のしやすさと扱いやすさのバランスが良いです。ハンズなどでも手に入りますが調べた限りではAmazonのこのショップが最安です。インクの残量コンディション調整が必要なので複数本揃えておきましょう。

揃えておきたいお役立ちグッズ

①方眼入りの30cm以上の定規(NOT100均)

こういうのですね。方眼入りが線が簡便に引けます。これは例なので別のものでもOKですが100均のものはおすすめできません。理由は、安い定規は定規自体のごくわずかな歪みによる線のずれが生じる可能性があるからです。

②秒まで測れるデジタル時計

試験会場で周りを見た限りアナログタイプの時計を使っている人が多いように感じました。おそらく学生の試験や他の資格試験ではデジタルウォッチ禁止なことが多いからでしょうかね?(わたしも3級受験時はこの思い込みによってアナログ時計でした💦)

ですが、1秒を争う第1問対策には秒まで測れるデジタルウォッチが圧倒的に有利です!ヨドバシ等で1000円前後で十分なものが購入できますのでぜひ。ちなみに検定ルール的にもデジタル時計の使用はOKです。

まとめ

3級を振り返ってみると、合格までの実力をつけたのは独学、さらにクオリティを高めたのが桃花会での添削だったと思っています。

ちなみに、書写技能検定を何級から受けよう?と悩む方もいらっしゃるかと思うのですが、迷ったら3級から、3級も不安な方は4級からがおすすめです。

3級以下は理論対策にあまり時間を取られないのでハードルが低く、また、少し余裕を持った級からスタートすることで、予行演習ではないですが本番の空気に慣れておくこともできるためです。

おまけとしてこちらの記事もどうぞ🤲

コメント